アフリカの民族衣装展

アフリカの民族衣装展

インド絞り衣装展

絞り染めの起源はこれまたインドから伝わったものなのか、あるいは世界の各地において多発的に作られていったものなのか興味深くおもっています。今回はインドを中心に、影響を強く感じる南アジア、西アジア、アフリカ地域の絞り衣装を展示しました。驚くほど繊細なもの、逆に大胆なもの、すっきり単色から、多色で鮮やかなものまで絞り衣装は想像以上に多彩で多様でした。インドに匹敵する日本の絞り衣装については機会をあらためて企画したいと思います。ご高覧いただけると幸いです。

2025年11月15日よりネットギャラリーにて公開

西インド、北インドでは、絞り染めはバンダニ(bandhani括るを意味する)と呼ばれ、一目絞りの斑点の文様からチュナリ(chunari)という語も広く用いられている。(略)

絞り染め布はプリントでなく絞りを施した布だという証拠に糸括りをしたままの状態で売られることも多い。客の前で布は引っ張られ、括り目がほどけて文様が表れる。ほとんどすべて、絹も木綿の布も、括り糸をほどいてアイロンプレスされるので、絞り特有の凸凹はない。

ラジャスタン州の現在の州都ジャイプールでは王族に特に好まれた絞り染めとしてバンダニのような一目絞りではなく、別の技法の絞り染めでラハリア(lahariya波型の意)があった。ラファリアは通常4回布地を畳み、巻き上げていって絞る。斜縞文様の絞りは、布の一方の端から斜めに巻き上げ、紐状にして、防染したいところを木綿糸で括って絞り布をつくった。斜め格子柄場合は先ほどの斜縞文様の布をほどいて、再び反対側のもう一方の端から同じようにして括って染めると、格子文様が出来る。この小さな格子文様をモトゥラ(motharaレンズ豆の意)という。

絞りの中には遊牧民や田舎の一般人が使う目が粗く、厚い布に絞られたバンダニもあるが、ラハリアやモトゥラには薄手の上質の木綿モスリンが使われ、地位のある男性のターバンや儀礼用の幅広ターバン(サーファsafa)に用いられることが多かった。時には女性用のオルニー(絞り布)としても用いられた。ラファリアやモトゥラの技法を駆使し、一本のターバンの中に何十という、違う絞り文様を施したものがある。その中には複雑すぎて、今ではどのようにして施されたのか、知りようのない技術のものがある。また、絞りのターバンの上から印金や印銀を施した贅沢なものも作られた。絞り染めのターバンは男性のオシャレであり、身分や階層によって使用する文様は違っていた。

畠中光亨コレクション 図録「インドに咲く染と織の華」より

各地のしぼり文様

グジャラート州北西部、カッチ地方のバンニエリア(Kachchh Bannni)に暮らすムスリム系のジャート族(Jat)のガーグラ(スカート)��、20世紀半ばのものです。手織り木綿地に一目の単絞りを施し、茶系染料の染め重ねによって濃淡の変化や、絞り目の藍の描き染め布で仕立たものです。カトリ共同体の染め職人がジャート族やハリジャンのために長年作ってきたと入手時に聞きました。

ラバリ族男性のために職人集団“カトリ共同体”が手掛けたターバンです。巾1m長さ4mもの木綿地(機械織)を縦・横に4つ折りに畳み赤染めをベースに白抜きで格子の区画の中に“象”や“孔雀”の吉祥文様を一目一目絞ります。上下に同じボーダー柄が配され、左右対称の絵柄が表現されます。橙・藍色は描き染めが施されます。広幅の頭に何重にも巻き付け、ボリューム感たっぷりに装うのがグジャラート州の遊牧民のターバン・スタイルです。

_edited.jpg)

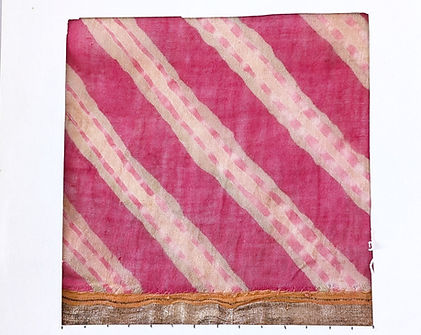

“マルワーリー”と呼ばれる商人カーストの民族衣装として生み出されたものです。寒暖の差が激しく、陽射しの強い砂漠地帯で頭を保護するための布であると同時に、独創的な縞々の意匠が、一目で“マルワーリー”と判るトレードマークでもありました。15mもの上質モスリン布を対角の格子絞した”モトゥラ”タ�ーバンです。ザリ(金属糸)を使用した装飾が煌びやかな印象です。

ジャイプールの踊り子の細身のチョリーは繊細なモスリンを絞り染めした布で仕立てたものです。小さな絞りには菱形や同心円などの形がみられ、段階的に次々と異なった染色がされています。水滴形にステッチ防染された部分はおそらく人工染料を使って色が挿されたようです。人工染料は早くも19世紀の終わりにインドの染織業界で使用されていました。。

シリアの水車の町ハマで制作された絞りのドレスとヴェールです。首周りの刺繍はトルコで施されたものと聞いています。黄色に地染めした手紡ぎの絹地に直径5㎜ほどの極小の巻き締めを施し、全体を赤で染め、さらに巻き締めた粒の周りを巻き上げて絞り、藍でそめかさねることによってこのような黒、黄、赤の三重の円文に染め上がります。

ラジャスターン州西部でつくられた大きな絞り染めヴェール”バンダニ・オドニ(bandhani odhni)”です。手織りの薄いモスリン地を4つ折りに畳み四層の布を一度に括ります。一目絞りにより“メダリヨン(円花)”“踊り子”“パルメット(椰子)”“孔雀”が上下左右対称に描かれています。赤と橙のラジャスターン・カラーの絞り柄が色彩の乏しい砂漠地帯に華やかに映えます。

通常4回布地をたたみ、巻き上げて絞ります。斜めの縞文様は、布の一方の端から斜めに巻き上げてひも状にして、防染するところを木綿糸で括って染めます。斜め格子の場合は一度巻き絞りで染め、もう一度反対側から同じように括って染めることでできます。色数の多いものは巻いたり、解いたり、脱色をしたりを繰り返して最後は黄色の染料でそめたものです。

今回の展示の中では一番古いものでジャイプールのマハラジャのラハリヤターバンです。驚くほど細い手紡ぎ糸で手織りされたモスリン地に、これまた超絶技巧の細かい巻き絞りが施されています。今ではこのように細かい絞りができる職人はいないと聞いています。19世紀当時の職人集団の技能水準の高さを知ることができる作品です。

南スマトラ州パレンバン、ムラユ人の絞り染肩掛け“プランギ(plangi=絞り及び虹の意)”絹地に巻き締め絞り(ジュンブタン)縫い締め絞り(トリティック)、手描き彩色がされたもの。20世紀半には製作の伝統が途絶え現存品は貴重です。中国製の滑らかな絹に、絞り染めと鮮やかな色を挿して、まさに虹のような美しい出来栄えのものです。

チュニジア中部マトマタ、ベルベル人の婚礼の儀式布で�す。花嫁は婚礼前夜にヘナで手を装飾する習慣があり、それを儀式時に手に巻いて覆い隠します。全体を黄色で染めた後、染め残す部分を巻き締め、藍染を施す。このため地色は緑色を帯びています。あらかじめ木綿糸を織り込んだ部分は、羊毛よりも染まりにくいため文様が白く浮き上がって見えます。

参考資料

「世界の絞り」文化学園服飾博物館

「砂漠の民と美」岩立広子編集

「世界の美しい染と織」巧藝舎

「Traditional Indian Textiles」Basel Museum